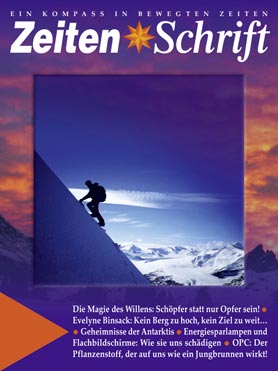

Evelyne Binsack: „Wo ein Wille ist, ist auch ein Weg!“

…dieses Sprichwort trifft auf die Schweizer Bergsteigerin Evelyne Binsack zu wie auf wenige Menschen. Nachdem sie 2001 den Mount Everest bestiegen hatte, machte sie sich auf, um den Südpol durch reine Muskelkraft zu erreichen. Während etwa 400 Tagen legte sie dabei 25’000 Kilometer und 120’000 Höhenmeter auf dem Fahrrad zurück, um danach noch 1’180 Kilometer zum Südpol zu marschieren. Evelyne Binsack sucht dabei nicht primär die körperliche Herausforderung. Vielmehr ist es ihre Art, mit der Essenz des Seins in Berührung zu kommen.

Müßte ich sie einem Tier zuordnen, ich würde schwanken zwischen dem Tiger und der Schlange. Dem Tiger gleicht sie in ihrem seelischen Einzelgängertum, dem Feuer, das wild in ihr lodert und der inneren Unbezähmbarkeit, die sie tun läßt, wozu „Es“ sie treibt. Vom Tiger hat sie auch diese irritierende Mischung aus fast kindlicher Verspieltheit und stolzem Königtum, das dem Bewußtsein der eigenen Kraft entspringt. Von der Schlange hat sie den Drang, sich immer wieder häuten zu wollen, neu zu werden, besser zu werden, wissender und weiser. Sie tut das auf physische Weise, indem sie die steilsten Felswände hochklettert, die höchsten Berge ersteigt – am 23. Mai 2001 stand sie als erste Schweizerin auf dem Mount Everest – um dann, wenn der höchste Gipfel erreicht ist, nach neuen Zielen Ausschau zu halten, die es ihr ermöglichen, wieder neu zu werden, größer und kleiner zugleich. Denn wer an Erfahrung wächst, fühlt auch innerlich, daß er letztlich nur ein Lichtfunken im großen, weiten Universum ist – scheinbar verloren und doch eins mit allem, was da ist.

Müßte ich sie einem Tier zuordnen, ich würde schwanken zwischen dem Tiger und der Schlange. Dem Tiger gleicht sie in ihrem seelischen Einzelgängertum, dem Feuer, das wild in ihr lodert und der inneren Unbezähmbarkeit, die sie tun läßt, wozu „Es“ sie treibt. Vom Tiger hat sie auch diese irritierende Mischung aus fast kindlicher Verspieltheit und stolzem Königtum, das dem Bewußtsein der eigenen Kraft entspringt. Von der Schlange hat sie den Drang, sich immer wieder häuten zu wollen, neu zu werden, besser zu werden, wissender und weiser. Sie tut das auf physische Weise, indem sie die steilsten Felswände hochklettert, die höchsten Berge ersteigt – am 23. Mai 2001 stand sie als erste Schweizerin auf dem Mount Everest – um dann, wenn der höchste Gipfel erreicht ist, nach neuen Zielen Ausschau zu halten, die es ihr ermöglichen, wieder neu zu werden, größer und kleiner zugleich. Denn wer an Erfahrung wächst, fühlt auch innerlich, daß er letztlich nur ein Lichtfunken im großen, weiten Universum ist – scheinbar verloren und doch eins mit allem, was da ist.

Evelyne Binsack wurde 1967 in der Zentralschweiz geboren, und als Kind war ihr das „in die Berge gehen“ ein Greuel. Mittlerweile kann sie nicht mehr ohne Berge sein, und kein Tag vergeht, an dem sie nicht mindestens „schnell einen Berg rauf- und wieder runterrennt“. Oder auch mit Skiern runter fährt, nachdem sie ein paar Stunden raufgestiegen ist. In ihrem ersten Buch, Schritte an der Grenze schreibt sie über ihr heutiges Verhältnis zu den Bergen: „Ich könnte hier auch von Gott sprechen. Ich rede mit ihm. Oft. Ich spüre ihn, sehe ihn. In jedem einzelnen Windhauch, in jedem Eiskristall, in Blumen, die da wachsen, wo es gar kein Wachsen mehr gibt. An Felswänden. Meine Mutter vermittelte mir Religion auf eine ganz besondere Weise. Eines unserer Rituale war das Kreuzeszeichen, das sie mir unzählige Male mit geweihtem Wasser auf die Stirn zeichnete. Seit wann ich mich zum Mount Everest hingezogen fühlte, weiß ich nicht mehr – nur daran erinnere ich mich: Meine Mutter hat mir – in einem Gedicht – zu meinem zwanzigsten Geburtstag Glück für den Achttausender gewünscht. Daß mein Wunsch einmal in Erfüllung gehen würde, davon konnte ich lange Zeit nur träumen. (…) Als ich mich zu meinem Abenteuer Mount Everest aufmachte, gab mir meine Mutter ein Fläschchen Weihwasser mit auf den Weg. Es hat – auf 8700 Metern über dem Meer, in der Todeszone – geholfen zu überleben. Nein, nicht mir.“ Doch einen anderen Kletterer trug es durch eine eisige Nacht in der Todeszone, die man meistens nicht überlebt. Einer spontanen Eingebung folgend hatte Evelyne ihm vor dem Abmarsch ein Weihwasser-Kreuzchen auf die Stirn gezeichnet, wie sie es von ihrer Mutter kannte.Sie sehen: Evelyne Binsack ist keine rein sportliche Bergsteigerin. Sie ist mit den Jahren immer mehr zu einer Pilgerin auf dem „physischen Weg zur Erleuchtung“ geworden. Ihre nächste Expedition nach dem Mount Everest führte denn auch vom schweizerischen Grimselpaß, in der Nähe ihres Heims, den Jakobsweg entlang ins spanische Santiago de Compostela. Doch im Gegensatz zu Hape Kerkeling, der durch seinen Pilgergang auf dem Jakobsweg „zu einer Art Nationalheld“ wurde, „wäre ich bloß eine Lachfigur gewesen, wenn ich in Santiago aufgehört hätte“, strahlt Evelyne Binsack. Denn erstens war sie nicht zu Fuß unterwegs, sondern mit einem äußerst robusten Fahrrad, und zweitens hatte sie noch über 22’000 Kilometer Strecke vor sich: Von Salt Lake City im US-Bundesstaat Utah (wohin sie flog) am Grand Canyon vorbei gen Süden zur Grenze, und weiter durch Mexiko, Zentralamerika und ganz Südamerika bis nach Punta Arenas, jene Stadt im Süden Chiles, von wo die Flugzeuge an die Küste der Antarktis starten. Ihr Ziel war der Südpol, und den galt es dann noch auf einem Fußmarsch über 1’180 Kilometer hinweg bei bis zu minus vierzig Grad und gegen einen Wind, der praktisch pausenlos mit Geschwindigkeiten von bis zu 140 Stundenkilometern blies, zu erreichen, mit einem 115 Kilo schweren Schlitten im Schlepptau. 484 Tage war sie insgesamt unterwegs, davon 47 Tage auf dem Weg zum Südpol, und, abgesehen von Kurzbesuchen ihres Freundes in Frankreich und Mexiko und einem Reporterteam in Ecuador, ganz allein.

Und genauso wie Hape Kerkeling bei seiner Ankunft in Santiago de Compostela kein großes Glücks- oder Erleuchtungsgefühl erlebte, genauso war die Ankunft für Evelyne Binsack am Südpol „etwas enttäuschend“, weil ihre vier Begleiter alle schon ans Heimgehen dachten und es nicht wie beim Erreichen eines Gipfels dieses überwältigende Gefühl gibt, am Punkt der Punkte angelangt zu sein, wo der Blick auf die ganze wunderbare Schöpfung Gottes zu Füßen einen schon innerlich niederknien läßt.

Was zur Frage führt, ob die ganze Plackerei es denn überhaupt wert war. „Unbedingt“, sagt Evelyne Binsack (die übrigens schon mehrere Jahre ZeitenSchriftt-Leserin ist). „Oft werde ich gefragt, ob ich diese Expedition nochmals machen würde. Ich würde sie nicht wiederholen, doch es war absolut richtig, daß ich sie gemacht habe.“

Dieses Gespräch mit Evelyne Binsack kann die „tausend Täler“, durch die sie im Laufe ihres Lebens ging, und die „tausend Gipfel“, auf denen sie stand, nicht wiedergeben. Wir können Ihnen nur die zwei Bücher ans Herz legen, in denen sie ihren Weg schildert. Das erste heißt, wie schon erwähnt, Schritte an der Grenze und beschreibt ihre Mount Everest-Besteigung. Dazwischen eingestreut sind Streiflichter auf wichtige Meilensteine in ihrem außerordentlichen Lebensweg. Sehr spannend und berührend! Das zweite, Expedition Antarctica – 484 Tage bis ans Ende der Welt, berichtet von ihrem Pilgerweg um die halbe Erde und gibt sowohl viele Einblicke in den seelischen und geistigen Aspekt ihrer Reise, als auch den physischen, der auf so einer Reise gleichsam zum Lehrmeister wird – beispielsweise, wenn sie 1’800 Fahrrad-Kilometer durch die härteste Wüste der Welt, die Atacama, vor sich hat, oder in eisigen Schneestürmen für den Verkehr geschlossene Andenpässe per Fahrrad überwindet – und auch natürlich die vielfältigen und fast übermenschlichen Herausforderungen, welche die Antarktis an jene stellt, für die sie nicht gemacht ist: die Menschen. Zwei wunderbare Bücher, ebenso spannend wie berührend und lehrreich!

Während sie für uns einen Kartoffel-Gemüse-Gratin kocht und ihn mit wunderbarem Lachs aus Kanada auftischt, den ihr ihr Freund Sandro, der dort gerade wieder als Helikopterpilot arbeitet, jeweils mitbringt, beginnen wir mit den Fragen.

„Gott hat ein Herz für die Mutigen.“ Evelyne Binsack (42) kann nicht widerstehen, wenn der Berg ruft!

"Das Unangenehmste war schon Zentralamerika, wo ich stank wie ein verendetes Tier. Die Panamericana-Straße ist schrecklich. Da liegen ständig tote Tiere am Straßenrand, was zusammen mit den Abgasen der Dieselmotoren einen grauenvollen Gestank erzeugt. Abends hat man diesen Geruch auf der Haut, weil man so schwitzt. Die Luft ist 45 Grad heiß, der Asphalt noch heißer, weshalb man nur von morgens sechs bis mittags zwölf Uhr radfahren kann. Und wenn du bis dann nichts gefunden hast, um dich zu waschen – uahh! Das war extrem grauslich.

Zum Glück war es nur auf den 2’500 Kilometern durch Zentralamerika so. In Ecuador kam dann die Regenzeit, das war auch nicht so angenehm, obwohl Ecuador recht touristisch ist und eine gute Infrastruktur besitzt."

Hast Du auf dem Drahtesel die Natur wahrnehmen können? Und wenn ja – gab es Landschaften die Du als freundlich bzw. feindlich gesinnt empfandest?

"Anfangs war es für mich als Berglerin extrem schwierig, fort von den Bergen zu kommen. Die Vorstellung, auf dem Fahrrad zu sitzen und einfach nur geradeaus zu pedalen, noch dazu im Flachland! Daß eine Gegend feindselig wirkt, nein, das habe ich auf dem Rad nicht so empfunden.

Als ich durch die Pampa Patagoniens fuhr, kam ich durch eine Gegend, wo sehr viel nach Öl gebohrt wird. Es hat mich nicht weiter gestört, diese riesigen Pumparme zu sehen, die langsam auf und ab schweben. Dann gelangte ich in eine der dort raren Ortschaften, und das war wie ein seelischer Schock. Da hatte ich mich nach kalten Nächten im Zelt so auf ein Hotelzimmer gefreut, und nun fühlte ich mich, als ob ich in einen Abgrund stürzen würde. Und weshalb? Weil es in dieser Industriestadt einfach nichts, aber wirklich gar nichts Schönes gab!

In der Natur sein zu dürfen und morgens die Vögel zwitschern zu hören und den Gänsen auf den Seen zuzuschauen, die Schafe, die Pferde, Kühe zu sehen, die Bauern, die sehr naturverbunden leben – das war Nahrung für die Seele. Doch wenn du dann in eine Stadt hineinkommst, die so was von häßlich ist, dann willst du einfach nur noch weg. Diese Stadt wirkte feindselig. Aber niemals die Natur.

Ich lernte die verschiedenen Formen der Natur schätzen. Es war nicht mehr so wie früher, wo ich mich nur in den Bergen wohlgefühlt habe. Natürlich habe ich mich jedesmal sehr gefreut, wenn vor mir ein Berg auftauchte. Und die Bergler in aller Welt sind mir einfach sehr nahe. Sie sind anders als die Flachländer. Zum einen kann man ihnen in der Regel mehr vertrauen. Zum andern hat man am Berg das gleiche Ziel und Schicksal. Man ist aus dem gleichen Holz geschnitzt."

Ein Übermaß an Zivilisation läßt den Menschen ja oft schädliche Eigenschaften entwickeln, weil er sich aus diesem natürlichen Verbundensein herausgelöst hat. Denn die Natur ist eine sehr ordnende Kraft. Ich habe die Erfahrung gemacht, daß man in der Natur draußen nicht sehr lange in einem emotionalen Chaos verharren kann. Nach einer gewissen Zeit scheint alles wieder beruhigt und in Ordnung.

"Ja das stimmt. Mir scheint, man bekommt gar nicht mit, was mit einem in der Natur draußen passiert, weil es so ein sanfter Prozeß ist, der auf ganz natürliche Weise abläuft. Obwohl ich nicht den Eindruck erwecken will, daß wir Bergler bessere Menschen wären. Das wäre ja überheblich und nicht wahr."

Was war überhaupt dein erstes Motiv, Dir so eine außerordentliche Expedition vorzunehmen?

(Sie zögert, denkt nach…) "Neugier…"

Wieso hast Du Dir das zugetraut? Warst Du wie ein Bulldozer, der einfach drauflos fährt, egal was sich ihm in den Weg stellt? Du hattest Dir ja ein wirklich waghalsiges Ziel gesteckt!

"Ja, sicher, aber irgendwann kommt der Verstand und sagt: Wenn du das durchziehst, hast du danach einen riesigen Erfahrungsschatz. Und dann kommt die Neugier, die einen dazu anstachelt, solche Dinge in Angriff zu nehmen. Wenn sich dann die Angst breitzumachen droht, denke ich nie an den Weg, sondern immer nur ans Ziel. Dann stelle ich mir vor, bereits erfolgreich am Ziel zu sein. Der beschwerliche Weg ergibt sich nachher, da denke ich gar nicht dran. Und der Verstand sagt: Was sind schon eineinhalb Jahre? Die gehen so schnell vorbei!"

Wie siehst Du das Leben? Wozu ist es da?

"Kürzlich sah ich in einem Traum, wie mein Leben auch hätte sein können. Als Kind war ich eine Rebellin, ich habe gestohlen, geraucht, Bier getrunken. Ich war wirklich keine angenehme Zeitgenossin. In diesem Traum wurde mir gezeigt, wie es hätte sein können, wenn ich nicht meinen jetzigen Weg sondern den Weg der Verderbnis gewählt hätte. Und so wurde mir klar, daß ich ja schon sehr viel erreicht habe. Und darum geht es ja schließlich: Es geht um Erfahrungen, darum, immer frisch lernen zu können. Das klingt jetzt blöd, denn das Lernen hatte für mich früher einen schalen Beigeschmack, weil ich nie gern zur Schule ging. Doch aus Erfahrungen zu lernen, das ist es.

Es mag ja mehrere Leben geben, doch im Augenblick habe ich nur dieses eine. Die Zeit, um Ziele durch Körpereinsatz zu erreichen, ist wahnsinnig kurz. Mir liegt es am meisten, wenn ich meinen Körper für ein Ziel einsetzen kann, bei dem meine Seele und mein Geist wertvolle Erfahrungen sammeln können."

Unterwegs in der chilenischen Atacama-Wüste in der Nähe des Örtchens Socaire. Die trockene Atacama war eine besondere Herausforderung; zieht sie sich doch über 1800 Kilometer hin!

Man könnte etwas plakativ sagen, daß Du „den physischen Weg zur Erleuchtung“ wählst, indem Du einen extrem anstrengenden körperlichen Weg gehst, um die Lektionen des Lebens zu lernen. Hast Du Dich schon einmal gefragt, weshalb?

"Ich bin einfach so wahnsinnig gern in der Natur draußen, und ich lerne so viel von ihr. In der Natur begegne ich auch dem, was ich als Gott bezeichne und erfühle. Ich wüßte nicht, wo sonst ich ihn finden sollte… Und wenn ich diese speziellen Begegnungen mit ihm habe, sind mir andere Menschen eher lästig. Die wollen reden und suchen nach Ablenkung in der Natur, und als Bergführerin fühle ich mich natürlich für ihr Wohl verantwortlich. Deshalb gehe ich sehr viel – eigentlich täglich! – allein in die Natur."

Ist der Alpinismus für Dich eher ein Mittel zum Zweck, um in der Natur die Einheit mit Gott zu erfahren, oder geht es mehr darum, körperlich über sich hinauszuwachsen?

"Vielfach geht es schon darum, sich körperlich zu betätigen und das jahrelange Training in Herausforderungen anzuwenden. Dann geht es auch darum, der Angst zu begegnen und sie zu überwinden. Gerade beim Klettern geht es auch um ein gemeinsames Erlebnis, weil ich das Felsklettern praktisch nie alleine mache. Man kann also gemeinsam ein Ziel erreichen und man ist dann auch aufeinander angewiesen.

Das Gefühl, mit der Natur zu verschmelzen stellt sich meist erst nach einer Tour ein. Natürlich kann man das biochemisch erklären, mit Adrenalin, Endorphinen und all den Stoffen, die ins Blut ausgeschüttet werden, und die Glücksgefühle hervorrufen. Doch es geht weit über das hinaus. Wenn ich beispielsweise nach einer Tour an den Wendenstöcken – die sind ganz in der Nähe und zählen zu den weltweit besten Gebieten für alpine Sportkletterei – wieder zurück beim Parkplatz bin und hinaufschaue, dann sind das nicht länger nur irgendwelche Kalksäulen, sondern dann habe ich eine ganz tiefe, intensive Beziehung zu ihnen. Und wenn dann gerade noch die Sonne untergeht und das Ganze rot erleuchtet, dann ist es pure Glückseligkeit.

Dann ist es nicht einmal mehr Kommunikation mit Gott, mit etwas, von dem man gelehrt wurde, daß es außerhalb von uns ist, sondern dann ist es ein Gefühl des Einsseins mit allem, was ist. Ich nehme das Wort „süchtig“ nicht gerne in den Mund, weil es oft mißverstanden wird, aber das treibt mich immer wieder dazu, nach einem solchen Erlebnis zu trachten. Da oben kann ich zehnmal die gleiche Route klettern und es wird mir nie langweilig!"

Haben Dich diese Erlebnisse als Mensch verändert?

"Als ich mit dem Bergsteigen begann, ging es sicher darum, die aufgestaute Energie in dieser Form zu kanalisieren, sich gemeinsam mit Kollegen in der Leistung zu messen und immer besser zu werden, immer höher zu steigen. Zu Beginn war dies wichtig und die Natur eher Nebensache. Bis ich anfing, von der Natur zu lernen – gerade auch durch Mißerfolge. Dadurch, daß mich die Natur zurechtgewiesen hat im Hochmut, im Ehrgeiz und im Leichtsinn.

Irgendwann ist die Leistung nicht mehr so wichtig – in den Augen der anderen bleibt man vielleicht noch immer ehrgeizig und extrem, weil man sich bestimmte Fähigkeiten erworben hat, aber für sich selbst hat man das abgelegt."

• Wenn Bergsteiger in den Medien vollmundig davon sprechen, einen Berg „bezwungen“ zu haben, schockiert das Evelyne Binsack. Es ist der Haltung, mit der sie sich dem Berg nähert, vollkommen entgegengesetzt und manchmal, das muß man zur Ehrenrettung der Bergsteiger sagen, entstammt der Begriff auch dem Denken eines Redakteurs, der selbst noch nie auf einem Gipfel stand.

Erfährst Du die Berge als wesenhaft?

"Das tue ich, ja. Sehr stark sogar."

• Etwas davon kommt in der Schilderung Evelyne Binsacks zum Ausdruck, die ihre Begegnung mit dem vielleicht eindrucksvollsten Berg Patagoniens, dem Fitz Roy, erzählt:1 „Ich reiste zwei Mal nach Patagonien, beide Male mit dem großen Wunsch, auf dem Haupt des Fitz Roy zu stehen. Als ich meinen Lieblingsberg das erste Mal sah, blieb ich, fasziniert von seinem Stolz, seiner Unnahbarkeit und der enormen Anziehungskraft, die er auf mich ausübte, minutenlang wie angewurzelt stehen.

Das zweite Mal stand er in schönstem Wetter und ohne die geringste Windfahne da. War ruhig, rauchte nicht. Klar umrissen hob er sich, granitgrau, vom königsblauen Himmel ab, wirkte ganz nah und gleichzeitig unerreichbar fern. Er bot ein Bild, in das ich mich unsterblich verliebte. Leider mußte ich erfahren, daß diese Liebe einseitig ist. Beide Male hat mich Fitz Roy abgewiesen.

Das erste Mal ließ er mich sehr nahe kommen und verlangte mir dabei alles ab. Ich erkannte bald, El Chaltén („der rauchende Berg“, wie die Indios den Fitz Roy nennen)zeigte mir meine Schwäche: die rohe Muskelkraft. Mich in den gefrorenen Rissen festhalten, mich hochziehen, mich zum nächsten Griff retten, das waren keine anmutigen Bewegungen, sondern schreiende Kraftakte. (…) Fitz Roy brachte mich an den Rand der Erschöpfung. Zunächst kamen Stephan (Siegrist) und ich gut voran, sogar der Wind verschonte uns. Doch als wir uns – nach dreizehn Stunden Schinderei auf der geschützten Leeseite – der Gratkante näherten, peitschte er uns mit einer Wucht ins Gesicht, die mir den Atem raubte. Der Sturm überschlug sich tobend und brachte Töne hervor, die mich an explodierendes Dynamit erinnerten. Noch nie in meinem Leben habe ich einen solch teuflisch aggressiven, einen solch zerstörerischen Wind erlebt.

Stephan schaffte es an den nächsten Stand. Damit ich ihm nachklettern konnte, mußte er das Seil einziehen. Doch der Sturm hatte es in eine unkontrollierbare, nicht zu zähmende Schlange verwandelt. Stephan wußte nichts von dem Kampf, den ich mit dem Seil ausfocht, damit er es hochziehen konnte. Schließlich war es überhaupt nicht mehr möglich, es einzuziehen. Der Grund dafür war ebenso einfach wie ärgerlich. Der Wind hatte das Seil weit unter mir in einen Riß geklemmt. Ich schrie zu Stephan hoch, ich würde abseilen, um es zu lösen. Er verstand jedoch kein Wort. Als ich zu der Stelle kam, ließ sich das Seil nicht vom Fels lösen. So sehr ich auch riß, es bewegte sich keinen einzigen Millimeter. Dann, plötzlich, schleuderte mir der Wind das Seil entgegen, und bevor ich das realisieren konnte, peitschte er es in den nächsten Riß, wo es sich erneut verklemmte. Der Sturm, in dem wir uns befanden, war erbarmungslos. Ich schrie. Doch meine Schreie gingen in dem gewaltigen Getöse unter, wurden vom Sturm einfach verschluckt. Ich fluchte, ich betete. Fluchen und Beten liegen in so einem Moment, in dem man die letzte Kraft aus seinen Muskeln zu pressen versucht, wie den letzten Saft aus einer ausgetrockneten Zitrone, sehr nah beieinander. So nah wie Erfolg und Mißerfolg.

Als die Erschöpfung so groß war, daß ich weder fluchen noch beten konnte, bettelte ich: „Lieber Gott, bitte, bitte, bitte laß mich dieses verdammte Seil frei bekommen.“ Ich wußte, würde es mir nicht gelingen, wir wären verloren. Unter mir gähnte die Leere.

Und plötzlich pendelte mein Körper – vom Wind getragen – quer über die senkrechte Felsplatte. Als ich mit meinem Rücken gegen eine Verschneidung schrammte, schrie ich vor Schmerz auf, aber ich hielt das Seil endlich in der Hand.“Als Evelyne wieder bei ihrem Kletterpartner ankommt, trennen sie bloß zwei schwierige Seillängen vom ersehnten Gipfel. „Wir berieten, was wir machen sollten, verstanden inzwischen aber nicht einmal mehr das eigene Wort. Der Wind war noch stärker geworden. Und plötzlich wurde mir bewußt: Es war die Natur, auf die wir hören mußten. Sie redete eine deutliche Sprache. Wir waren hier nicht willkommen. Ob wir das akzeptierten oder nicht, ob wir abbrachen oder weiterkletterten, ob wir uns vom Berg in die Knie zwingen ließen oder unseren Kopf durchsetzen und dabei unser Leben aufs Spiel setzen wollten – diese Entscheidung lag allein bei uns.“

Sie ließen die Vernunft über den Ehrgeiz siegen und traten den Abstieg an – den sie nur mit sehr viel Glück schafften, mitten im tobenden Chaos der Winde.

Auch zwei Jahre später verwehrte ihr der Fitz Roy den Zutritt. „Noch immer hoffe ich, eines Tages sein Haupt zu berühren“, schreibt sie. „Dabei geht es mir nicht so sehr darum, über ihn zu triumphieren, als vielmehr darum zu spüren, daß er mich akzeptiert. (…) Es könnte aber auch sein, daß es mir genügt, in seiner Nähe zu sein, ihn bloß anzuschauen, seine Mystik zu spüren, mich mit den Gauchos auf Spanisch zu unterhalten und das Leben in der Wildnis zu genießen.“

Anders als der Fitz Roy gewährte der Mount Everest, den sie lieber bei seinem nepalischen Namen Sagarmatha („die Stirn des Himmels“) oder seinem tibetischen, Chomolungma („die Muttergöttin der Erde“) nennt, ihr eine „Audienz“.

Evelyne Binsack: "Der Mount Everest ist übrigens ein ganz spezieller Berg. Auch wenn dort sehr viele Leute mit ihrem eigenen „Schrott“ im Rucksack hinauf laufen, muß das Wesen des Mount Everest sehr stark sein. Ich habe den Eindruck, daß jeder an diesem Berg gezwungen wird, das zu lernen, was er lernen muß."

Kannst Du das erläutern?

"2001 war ich mit einem Kollegen, der die Fotos machen sollte, auf dem Mount Everest. Jener Mann ist sehr, sehr ehrgeizig. Für ihn war es eine Frage der Ehre, den Everest ohne Sauerstoffmaske zu besteigen. Er verachtete das völlig. Ich jedoch entschied mich für den Sauerstoff, einfach, weil ich meinem Körper keinen unnötigen Schaden zufügen wollte. Und da ich sozusagen sein Auftraggeber war, mußte er auch mit Maske gehen. Und was geschah? Ausgerechnet er bekam am letzten Tag vor dem Gipfel Probleme mit der Sauerstoffmaske, die nicht richtig funktionierte. Da fiel es mir zum ersten Mal auf."

• Am Vorabend der Gipfelbesteigung des Mount Everest schlägt der Fotograf ihr vor, um zwei Uhr nachts den Aufstieg zu beginnen. „Ich jedoch weiß: das will ich nicht. Ich will nicht mit so vielen Leuten am Berg sein.“ Evelyne beschließt, schon um Mitternacht aufzubrechen. „In dieser Höhe gibt es“, schreibt sie, „keine Zweisamkeit mehr. Hier zählt nur noch die Eigenverantwortung.“ So ist sie denn schon auf dem Rückweg vom Gipfel, als sie ihrem Kollegen wieder begegnet. „Wo warst du so lange?“ frage ich ihn. Er bleibt stehen, sagt: „Die Reparatur an meinem Sauerstoffgerät hat nichts gebracht, ich mußte mir die Maske immer wieder vom Gesicht reißen, minutenlang hecheln.“

Er, der zuvor in seinem Ehrgeiz partout keinen Sauerstoff hatte verwenden wollen, sagte nun: „Wahrscheinlich schaffe ich den Gipfel nicht.“ Tatsächlich war seine Flasche nur noch zu einem Drittel gefüllt. Er schaffte es dann doch noch zum Gipfel und heil herunter dank der vollen Sauerstofflasche, die ihm ein Sherpa selbstlos überließ!

Bei ihrem zweiten Anlauf auf den Gipfel des Mount Everest im Jahre 2005 erteilte der Berg auch Evelyne eine Lektion. Mit drei anderen Schweizer Bergsteigern war sie über die Südroute unterwegs, als sich das Wetter verschlechterte. Während sie auf über 5000 Metern im Lager auf besseres Wetter warteten, mußte ein Kollege wegen Magenproblemen und Erfrierungen aufgeben. Die anderen blieben, überzeugt, den Gipfel noch zu erreichen.

Doch am 21. Mai warfen Evelynes zwei verbliebene Gefährten plötzlich das Handtuch. Ohne sich mit ihr auszutauschen, beschlossen sie, einfach abzureisen. Nur drei Tage später traf die Meldung ein, ein Wetterfenster werde sich öffnen. Damals sagte sie der Schweizer Boulevardzeitung Blick: „Ich hätte den Aufstieg auch allein geschafft, aber es war zu spät. Das Lager war schon abgebrochen. Ich habe geweint vor Enttäuschung.“

Evelyne Binsack: "Ich war sehr enttäuscht, daß meine Kollegen einfach abreisten, und auch ziemlich wütend. Und was geschah? Ich verstauchte mir auf einem ganz normalen Weg ins Tal hinunter den Fuß so sehr, daß ich ein halbes Jahr lahmgelegt war.

Heute glaube ich, daß ich, weil ich mich nicht im Griff hatte, viel schlechte Energie ausstrahlte, die das Wesen des Mount Everest nicht haben wollte, weshalb es sie auf mich zurückfallen ließ. Was mich in dieser Annahme bestärkt hat ist der Umstand, daß genau in jenem Augenblick, da ich den Unfall hatte, ein Helikopter über mich flog und ein Junge mit einem Pferd das Tal verließ. Es war das einzige Pferd im ganzen Tal, und gerade zu diesem Zeitpunkt machte es sich auf den Weg ins nächste Dorf! Ich konnte auf ihm reiten, und im Dorf angekommen, flog mich jener Helikopter, den ich gesehen hatte, nach Katmandu aus. Das ist mindestens ein Zufall zuviel!

Doch das ist es, was mich antreibt: Das Lernen und die Erfahrungen, die man beim Schritt ins Ungewisse gewinnt. Aber auch die Dankbarkeit, wenn man es schließlich geschafft hat, selbst wenn es mit Fehltritten verbunden war. So lernt man aus den eigenen Schwächen."

Quellenangaben

- 1 In ihrem Buch: "Schritte an der Grenze"