Macht – Fluch oder Segen?

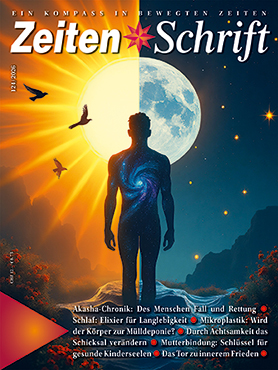

Die Macht verführt Menschen oft zum Unrecht. Was sie wieder in ihre Unschuld zurückbringen kann, ist die Liebe. Eine Kultur- und Zeitbetrachtung.

Irdischen Machthabern ist selten bewusst, dass jeder Mensch unausweichlich einer göttlichen Macht gegenüber verantwortlich ist.

Hat irgendwer Lust auf eine nächste „Pandemie“? Warum die Anführungsstriche gesetzt sind, bedarf, so nehme ich an, keiner weiteren Erklärung. Warum das Wort Lust in diesem Kontext auftaucht, mag hingegen befremdlich erscheinen. Zumindest für alle, die keiner Regierung angehören. Wer jedoch an den viel zitierten Schalthebeln der Macht sitzt, selbst wenn sie sich demokratisch nennen, dem ist in der Regel alles willkommen, was mit Virus und Seuche zu tun hat, beziehungsweise was so deklariert wird. Wieso das so ist, wird uns nicht gefallen, aber trotzdem befassen wir uns damit. Das hat auch Michel Foucault getan. In dem Buch Überwachen und Strafen, erstmals im Jahr 1975 veröffentlicht, kam der französische Philosoph zu dem Schluss, die Regierenden würden „vom Pestzustand träumen, um die perfekten Disziplinen funktionieren zu lassen“. Es handle sich um eine „Probe auf die ideale Ausübung der Disziplinarmacht“, auf die „Utopie von der vollkommen regierten Stadt“.

Anders gesagt, eine „Pandemie“ bietet den idealen Vorwand, um strikte, sogar mit dem herrschenden Gesetz unvereinbare Maßnahmen durchzusetzen, die unter anderen Umständen nie akzeptiert würden. Ein durch und durch verunsichertes Volk ist wie Wachs in Händen der Mächtigen. Es folgt problemlos allen Anweisungen, in der Hoffnung, unliebsame Zustände wie Chaos und Krankheit und vor allem den Tod abwenden zu können. Es unterwirft sich der rigorosen Regulierung und Überwachung menschlicher Kontakte, die zur Kontrolle von Ansteckung eingesetzt werden, und damit auch der Kontrolle von Berührung und von Körpern generell. Niemand darf nun ohne Erlaubnis sein Zuhause verlassen oder nur zu streng festgelegten Zeiten, die Stadt wird in überschaubare und damit besser kontrollierbare Bezirke eingeteilt. Und so weiter. Zusätzliche Ausführungen braucht es wohl nicht; wir haben es selbst erlebt. Und damit auch eine gigantische Machtdemonstration. Freilich nicht die erste in der Menschheitsgeschichte und gewiss auch nicht die letzte.

Der Mensch und die Macht. Sie ist ihm wohl nicht auszutreiben. Was aber hat es damit auf sich? Warum wollen Menschen andere beherrschen? Und warum lassen sich Menschen beherrschen, oft sogar gerne? Handelt es sich um eine anthropologische Konstante oder vielleicht bereits um ein Auslaufmodell? Was aber ist der Mensch, wenn er ohne Macht ist? Es scheint kaum vorstellbar. In allen Beziehungen, sei es auf der mikro-, sei es auf der makrokosmischen Ebene, ist Macht existent. Mal als Realität, mal als Möglichkeit. Dazu muss man keine plakativen Beispiele bemühen. Es genügt ein Blick in den Alltag. Ein U-Bahn-Fahrer hätte beispielsweise die Macht, die Türen verschlossen zu halten, damit die Fahrgäste nicht aussteigen können. Der Bäcker hat die Macht, einen Preis für sein Brot zu verlangen, der Kunde hat die Macht, bei ihm zu kaufen oder nicht. Besucher einer Veranstaltung finden mehrere Sitzreihen vor. Wie sie angeordnet sind, ist eine Machtgeste: So habt ihr euch hinzusetzen und nicht anders. Gewiss, kaum jemand wird sich dadurch beherrscht fühlen, weil wir nun mal Verabredungen getroffen haben, die das soziale Miteinander erleichtern.

Trotzdem bleibt: Die Macht ist unser Begleiter. Wer freiheitsliebend ist, wird sich wahrscheinlich dagegen wehren wollen. Drumherum kommt man dennoch nicht, Macht als etwas zu akzeptieren, das in Gesellschaften, wie wir sie weiterhin vorfinden, fundamental ist. Gemäß dem britischen Philosophen Bertrand Russell hat in der Gesellschaftswissenschaft der Fundamentalbegriff Macht ein Äquivalent in der Naturwissenschaft, „im gleichen Sinne, in dem die Energie den Fundamentalbegriff der Physik darstellt“. Für den Ökonomen James Mill stellt das Verlangen nach der Macht „ein großes, die menschliche Natur beherrschendes Gesetz“ dar.

Geht man auf begriffliche Spurensuche, so zeigt sich, dass das Wort Macht ein breites Spektrum an Bedeutungen hat. Etymologen zufolge soll der Ursprung in der indogermanischen Wortwurzel magh liegen, mit der das Können eines Menschen beschrieben wird, also das, was ihm möglich ist, was er vermag, was ihm gelingt, sei es körperlich, sei es geistig. Kurzum: sein Potenzial. Im Gotischen wurde das mit dem Verb magan beschrieben, hier aber schon in Annäherung zu der heutigen Wortbedeutung, die Hierarchien herausstellt.

Dass auch Gewalt und Herrschaft mit Macht einhergehen, darauf verweist maht, ein Begriff aus dem Althochdeutschen. Dass Macht nicht nur als Substantiv existiert, sondern auch als Verb, lässt ebenso eine vielfältige Betrachtung zu. Wer etwas tut, der macht etwas, der verlässt also die Passivität, er tritt heraus und wirkt in die Welt hinein, hinterlässt Spuren und Abdrücke. Das verweist auf die Sichtbarkeit von Macht und dass sie sich aus Handlungen konstituiert.

Kein Besitz, sondern Frucht von Beziehungen

Michel Foucault, in dessen philosophischen Untersuchungen das Thema Macht zentral ist, ging davon aus, dass sie viel diffuser, viel weniger greifbar sei als angenommen. Diesbezüglich schrieb er: „Vielleicht weiß man immer noch nicht, was die Macht ist. Und Marx und Freud reichen vielleicht nicht aus, um uns zu helfen, diese so rätselhafte, zugleich sichtbare und unsichtbare, anwesende und verborgene, überall eingesetzte Sache zu erkennen, die man die Macht nennt.“ In ihr liegt demnach ein Geheimnis, und wie jedes Geheimnis trägt es in sich den Aufforderungscharakter, es zu entschlüsseln. Oder geht es eher darum, das, was verborgen ist, dort zu belassen? So oder so gibt gerade das Unsichtbare, das mit Macht verknüpft ist, seine Rätsel auf.

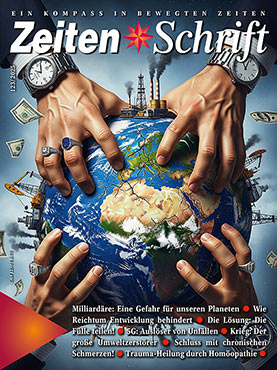

Niemand kann Macht besitzen wie ein Haus oder ein Auto. Mit Foucault ausgedrückt: „Die Macht ist nicht etwas, was man erwirbt, wegnimmt, teilt, was man bewahrt oder verliert; die Macht ist etwas, was sich von unzähligen Punkten aus und im Spiel ungleicher und beweglicher Beziehungen vollzieht.“ Auch wenn davon die Rede ist, dass ein Einzelner die Macht hat, braucht sie immer ein Gegenüber, das sich willentlich oder unwillentlich unterordnet. Das heißt, sie ist das Ergebnis von sozialen Interaktionen, also auch davon, dass andere bereit sind, jemandem Macht zuzugestehen. Es handelt sich also um eine kollektive Verabredung. Behaupte ich beispielsweise, ich sei deutsche Bundeskanzlerin, erhalte ich entsprechende Machtbefugnisse nur, wenn ich entsprechend anerkannt werde. Ich brauche also die Zustimmung des Außen. Anders gesagt: Ich kann so viel Macht wollen, wie ich will, es wird nichts nützen, wenn es kein unterstützendes Netzwerk gibt, das das ebenfalls für eine gute Idee hält. Der einzelne Mächtige ist also ein Mythos. Und wer im Vordergrund steht, hat immer auch Hintermänner, etwa diverse Geldgeber, also die eigentlichen Drahtzieher. Die Macht im Verborgenen ist wesentlich bedrohlicher als die offensichtliche, eben weil sie verborgen ist.

Alles hat seinen Anfang. Prometheus ist wohl nicht ganz unschuldig daran, dass die Menschen begannen, sich zur Macht verführen zu lassen. Indem er – sehr zum Missfallen von Zeus – das Feuer zu den Menschen brachte, bemächtigte er sie, sich den Göttern gleichzustellen. Das hatte viele Jahrhunderte später den Homo faber zur Folge, also den „Menschen als Verfertiger“, der aktiv in die Umwelt eingreift, insbesondere mithilfe der Technik, um sie zu beherrschen. Die „menschliche Größensucht“ (Sigmund Freud) verführt ihn, seine Titanenmacht in die Maßlosigkeit zu treiben. Wo aber soll das enden, was nicht enden soll? Theodor W. Adorno und Max Horkheimer beschrieben in der Dialektik der Aufklärung, welche Auswüchse der Wille zur Herrschaft annehmen kann: „Was die Menschen von der Natur lernen wollen, ist, sie anzuwenden, um sie und die Menschen vollends zu beherrschen. Nichts anderes gilt.“ Die totale Kontrolle also. Die durch Diktaturen herbeigeführt werden soll. Klimaideologen wollen genau das. Ihr Absolutismus verlangt radikale Unterwerfung. Gängeln, Überwachen, Bestrafen sind gängige Methoden, um die Herrschaft auszubauen. Geht es nach ihnen, sollen wir uns so fühlen, als stünden wir permanent vor dem Jüngsten Öko-Gericht.

Doch wer auch immer an der Macht ist, es gibt immer auch solche, die sich widersetzen, die sich nicht verbiegen, nicht einhegen lassen. So gesagt: Der Widerstand gehört unabdingbar zur Macht. Mal zeigt er sich als offene Rebellion, mal als subtile Ablehnung. Man erprobt sich darin bekanntlich bereits in der Kindheit, wenn man sich gegen die elterliche Macht auflehnt, die entschieden Nein zum heißbegehrten Schokoriegel sagt oder einen früher ins Bett befördert, als man dazu gewillt ist. Was für Mutter und Vater bisweilen enorm anstrengend ist, ist es sicher auch für das Kind. Zugleich gibt der aufgebrachte Widerstand einen erfreulichen Hinweis auf die Vitalkraft des Kindes und auf die Bereitschaft, sich weiterzuentwickeln. Aus systemischer Sicht ist Widerstand also ein ganz normales Phänomen, das zu jedem Lern- und Veränderungsprozess dazugehört. Wenn Menschen aufbegehren, können sie die Macht kippen. Auch das stellen die meisten bereits in der Kindheit fest. Widerstand zu leisten, gibt zudem Orientierung, schärft die Wahrnehmung: Wo stehe ich, wo steht der andere. Ohne die Erfahrung, einer Macht gegenüberzustehen, würden also bestimmte Fähigkeiten kaum oder gar nicht ausgebildet.